みなさんはどのような座右の銘を大切にされていらっしゃいますか?小学生時代の私は「前進、そして前進」でした。これは、投げたら大人でもケガするような重い文鎮(ぶんちん)に刻んであった言葉でした。今回は、何かで読んだときに出てきた格言をメモしてきたので小出しにシェアさせていただきます。ところで、

格言とは?

私が通っていた高校にも校舎に書いてあった言葉がありました。「勤勉・明朗・純潔・敬虔」。理解は難しかったですが、かっこいい言葉だなと思っていました。この格言というのは、そのひとがシェアした(したかった)ことば、らしいです(下でも紹介する一つの格言からの受け売り)。

- 経験や体験から学んだことば

- 肯定的に取り組んで得たことば

- 挫折から得たことば

- 信仰から得たとことば(目に見えないことを確信する力)

- ほかのひとと分かちあう希望から生まれることば

私が生み出したことばは何もありません。ただ、みなさんにシェアしたい気持ちがあって、それはこのブログを書き続けている原動力と似ているところがあります。

ザックリですが、主に引用しながら説明させていただきます。

経験というともしびを伝えたい

私には足元を照らすともしびは一つしかない。それは経験というともしびである。過去の経験以外に、未来を判断する方法を私は知らない。 パトリック・ヘンリー

パトリック・ヘンリー(Patrick Henry、1799年6月6日没)は、アメリカの弁護士、政治家です。彼はバージニア植民地におけるイギリスの支配に異議を唱え、独立戦争の後、合衆国憲法の草案に深くかかわりました。

「私に自由を与えよ。然らずんば死を与えよ」という彼の言葉をどこかで聞いたことがある人も多いはず。

歴史から学べ、ということばもあります。人生の足元を照らす光は、そのひとの経験、という意味でしょうか。でも、聖書から学べることもたくさんありますよね。

経験と体験は違う

よく混同してしまうのかもしれませんが、経験と体験は違います。体験だけでは不十分です。

経験とは自分の身に起こることではなく、自分の身に起こったことに対して何をするかである。アルドス・ハックスレー

ハックスレーはイギリスの著作家で後にアメリカへ移住しました。幻覚剤の実験にも参加して、その時の精神科医が「サイケデリック(サイエンスとデリシャスの造語)」という言葉を生み出しています(彼は麻薬にも興味があったようです)。

経験と体験は違う。薬物による幻覚などのことを考えると経験と体験が違うという彼の言葉は、意味深です。人生はなにかを経験するためにあるのかもしれません。

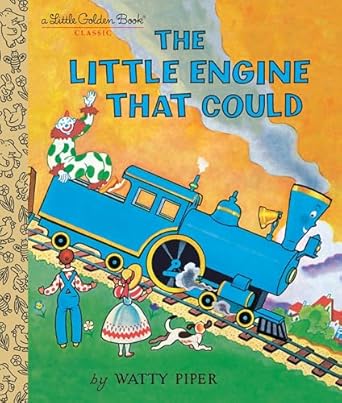

できる、できる

小さな機関車がいつも「できる、できる」といっている絵本があるそうです。かわいいですね。

年をとるとやがて、「できると思った」に変わってしまいます。いつまでも、「できる、できる」でいたいですね。

挫折することで、成功する道を選べる

ジェームス・ウィスラーはアメリカの19世紀後半の画家・版画家です。1851年にはアメリカに戻ってウェストポイントの陸軍士官学校に入るのですが1854年に中退します(正確には放校処分。化学の成績が悪かったからとも)。

もしシリコンが気体であったなら、私は少佐になっていたことだろう アメリカの画家ジェームス・ウィスラー

意味が分かりにくい引用ですが、ウィスラーは化学の単位を落として落第したそうです。もしも、そのまま化学の単位が取れていたら、軍人になっていただろうという意味です。

軍人というのは当時の花形就職先なので。でも、おかげで画家として世界的に成功されました。

自由主義は失敗ではない

キリスト教のことを伝えているのと同時に、自由主義についても語っています。自由主義の理想には欠陥があるという意見に対して、その欠陥(の解決方法)は試されなかっただけだという意味です。

キリスト教の理想は、試された後に欠陥があることが分かったのではない。ただ難しいと思われたので、試されなかっただけである。ジー・ケー・チェスタートン

ジー・ケー・チェスタートンは推理作家としても有名ですね。カトリックのブラウン神父が遭遇した事件を解明するシリーズが探偵小説の古典として知られています。

彼にはほかにも、こんな発言がありました。

私たちは世界と共に動く教会を望んでいません。私たちは世界を動かす教会を望んでいます

とか、こちらはすこし他人攻撃的なことばですが、

キリスト教徒は世界を逃れて宇宙に入るのであるが、仏教徒は世界ばかりかむしろ宇宙から逃れることを願うのである。これら二つのものに比べられるものは、他に地上には殆ど無い。そしてキリストの頂に登らぬ者は、仏陀の奈落に落ちるのである。

自由とはなにか?

自由には責任がついてくるという文脈での引用なのですが、忘れてはいけない自由の義務です。できる限り与えなさいという部分がとくに。

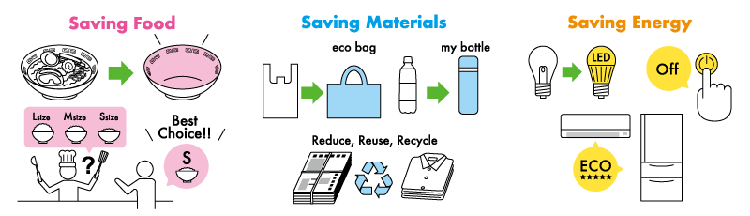

できる限りつくりなさい。できる限り蓄えなさい。できる限り与えなさい。ジョン・ウェスレー

ジョン・ウェスレーは18世紀のイングランド国教会の司祭です。メソジスト運動と呼ばれる信仰覚醒運動を指導した人で、この運動からメソジスト派というプロテスタントが生まれました。

ところで、「自由」について2つの言葉を引用しました。自由と愛、それに神様は、切っても切れない関係のような気がしています。

いまの私には、自由がない気がしています。とくに経済的自由と身体的自由が激減したので、そう感じているのかもしれません。ありがたいことに、いま不自由でも普段は意識していません。忘れています。

この点でも、自由と愛と神様はよく似ています。当たり前のように存在しているものこそ、感謝しなくてはいけませんね。

愛を信じるというのは、こういうことかもしれない

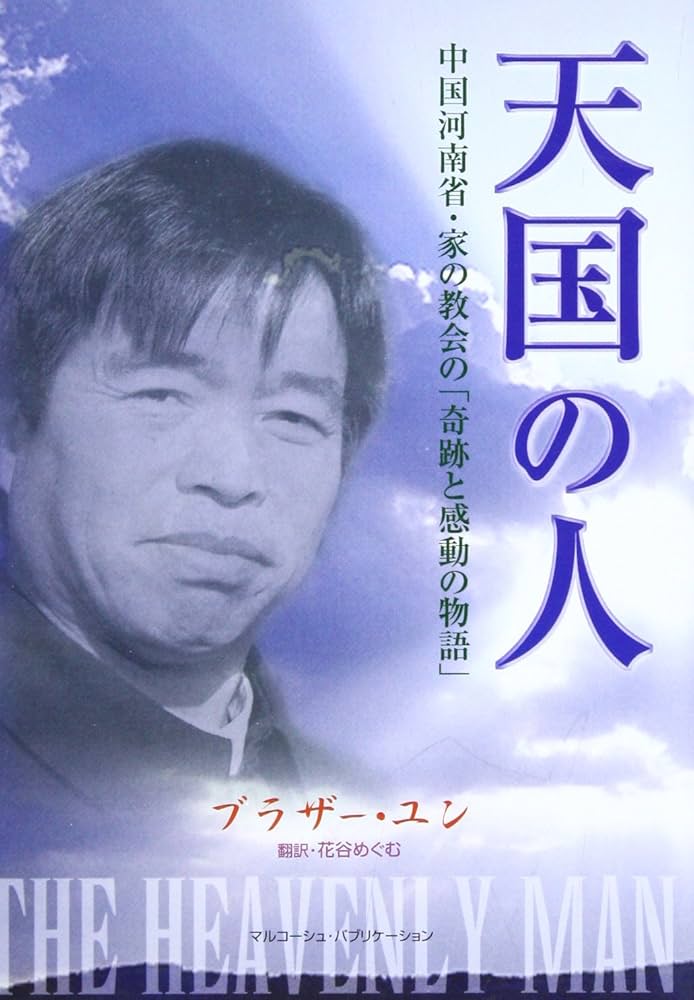

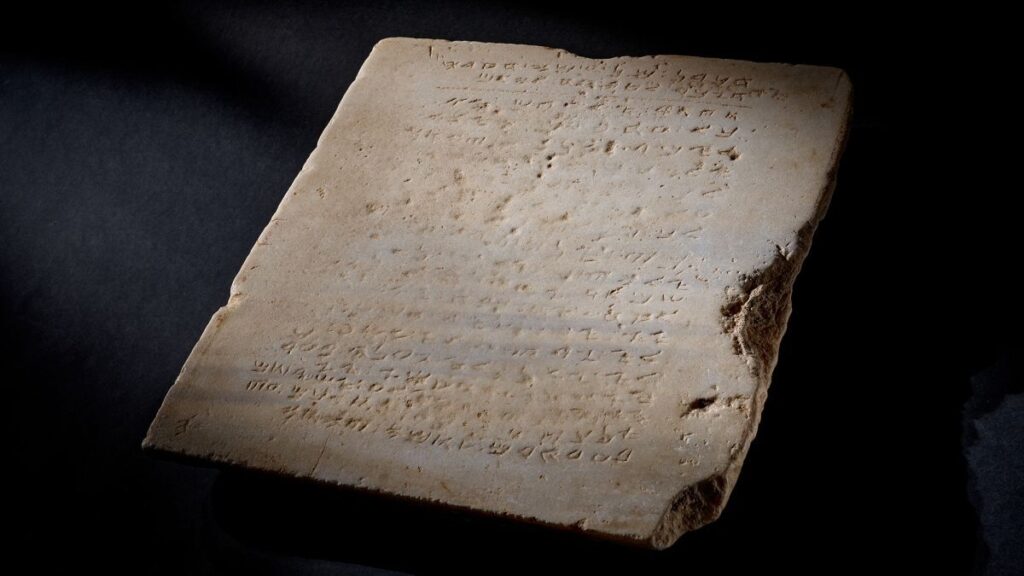

神はそのひとり子を賜ったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためである。ヨハネの福音書3:16

聖書から引用してみました。これは、キリスト教の根幹をなすものですね。

先日、十字架をとある小学生にあげたら、その子が母親に聞いていました。「十字架ってなに?」

その母親は「キリスト教で大切なもの、はりつけになったキリストを大切にしているのよ」と説明されていました。そのとき感じたのは、

親はキリストを知っていても、その子どもにはキリストを伝える機会が存在しない、ということでした。

そのほかにも、

目に見えないものを確信する

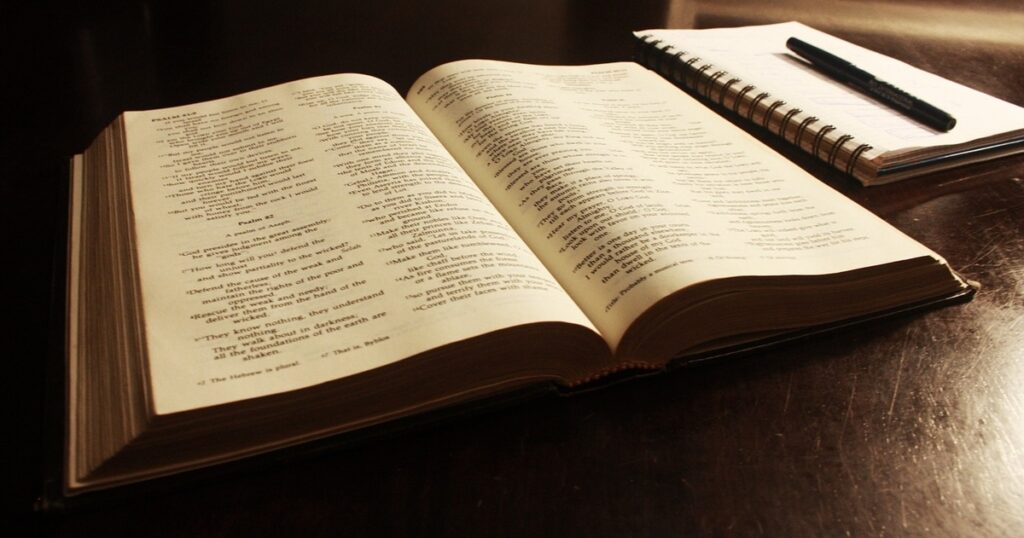

信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです。へブル人への手紙11:1

もしも、仕事でうまくいかないとき、このことばを忘れているのではないでしょうか?仕事がうまくいきますように。失敗しませんように。そう望んでいればそれを保証してくれるのが信仰です。

でも、うまくいかないこともあるし、失敗することもありますよね?わたしにもあります。いやな汗をかくこともあります。そんなときは、それが結論ではないと悟りましょう。

目に見えていない結論が、この先にはあるのです。もう少し、踏んばってみましょうね。

いのち

人は、たとい全世界を得ても、いのちを損じたら、何の得がありましょう マルコの福音書8:36

いのちに対する死のことを言っているのかもしれませんが、健康に対する病気のことでもあります。あるいは、地獄に落ちるような悪を働いていのちを損なうのかもしれません。

この箇所は、よくわかって共感できるので引用したのではありません。私自身がすぐにおろそかにしてしまうので引用しました。

信仰と愛と希望。勇気や自由。どれを大切にされていますか?

私たちはみな、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵の上にさらに恵みを受けたのである ヨハネの福音書1:16

タレントのたとえという新約聖書の話をご存じですよね。その話とあわせて読んでみるとこの聖書の個所はよくわかるかもしれません。持っているものはさらに与えられ、持っていいないものは、持っているものさえも取り上げられる、むごたらしい話です。

大金持ちに対して「利益に利益を積み重ねてきた」と妬み半分で批判がましくいってしまうことがありますね(ハイ、私はそういうふうに思ったことがあります、反省しています)。そういう、私も、たくさん神様から受け取ってきたのではないでしょうか。

感謝を忘れている愚か者は、何を隠そう、この私です。