貧富の格差が拡大していて、それなりにいきづらい世の中と言われています。何のためにいま、あなたはいきているのか、ひとつの答えをどうぞ。このようなかたに向けて書きました。

- いじめ、ひきこもり、摂食障害、リスカ、などストレスを感じているひと

- 死にたい気持ちが強いひと

- 希望がみいだせないひと

しあわせはいつか手にはいるもの?

しあわせとは、ひとりひとりがまちのぞんでいることで、いつかは手に入るものです。

と、私は信じていますが、なかにはあきらめてしまう人もいます。

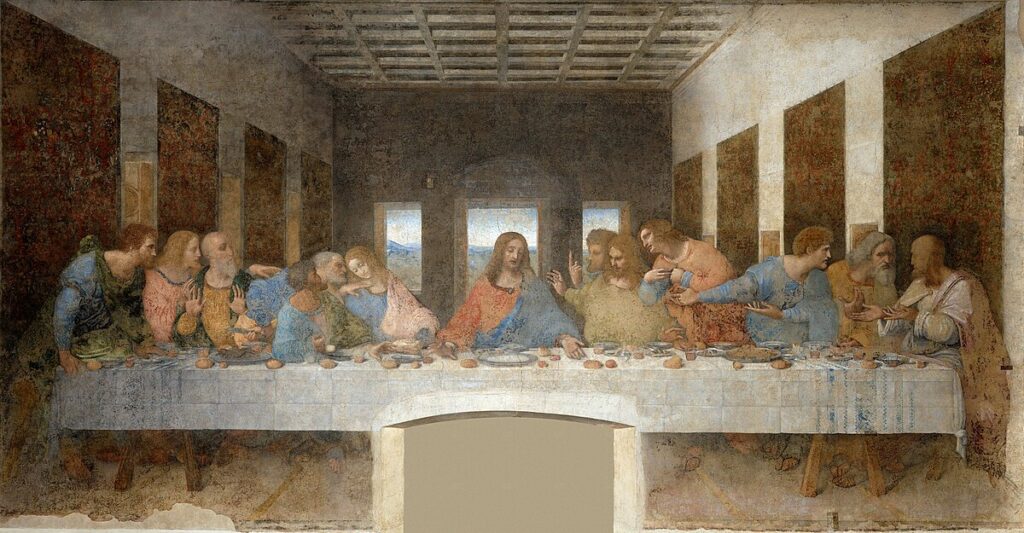

「信じる者は救われる」とよく街頭でききます。

これはホントにそうだと思います。

現代社会の状況

貧富の格差が広がっています。

将来に不安を持つ人が多くなりました。

時間に余裕ある人は将来に備えて準備をはじめていらっしゃると思います。

中には、あきらめている人

すでに、将来の不安が解消している人

(「貧富」の「富」側のひと)もいらっしゃいます。

成功した人、成功してない人、あきらめたひと

それぞれの中に、いま、しあわせな人としあわせではない人がいます。

しあわせは考えても結論が出ない?

しあわせとは、考えても結論はでません。

人生のそのときどきでしあわせの定義が変わるからです。

たとえば初めて水泳を習ったときのことを思い浮かべてみてください。

- 楽しかった、溺れて死にそうになった、達成した、苦しかった、

- いつの間にか泳げるようになった

- 社会人になったらお金を払ってプールに通うようになった

どこでしあわせを感じたでしょうか。

そのときどきの苦しみは果たして不幸だったでしょうか。

その達成は、はたしてしあわせな人生につながったのでしょうか?

しあわせとは人生の最後に実感するもの?

しあわせは人生の最後に実感するものです。

実感できずに即死する場合もありますが

それでもしあわせは、人生の最後に実感するものです。

よいこともわるいことも、考え方しだいという考え方もあります。

Good Luck,Bad luck,Who knows

Only Time will tell.

(幸運・不幸、だれが語れるだろうか時間だけが知っている)

ということわざをご存知でしょうか?

実は、中国の古典のことわざです。

日本語では「人間万事塞翁が馬(にんげんばんじさいおうがうま)」といいます(これだと意味がわかりますね)。

東洋でも西洋でもしあわせとは、最後の瞬間に気づくものだということで意見が一致しているようです。

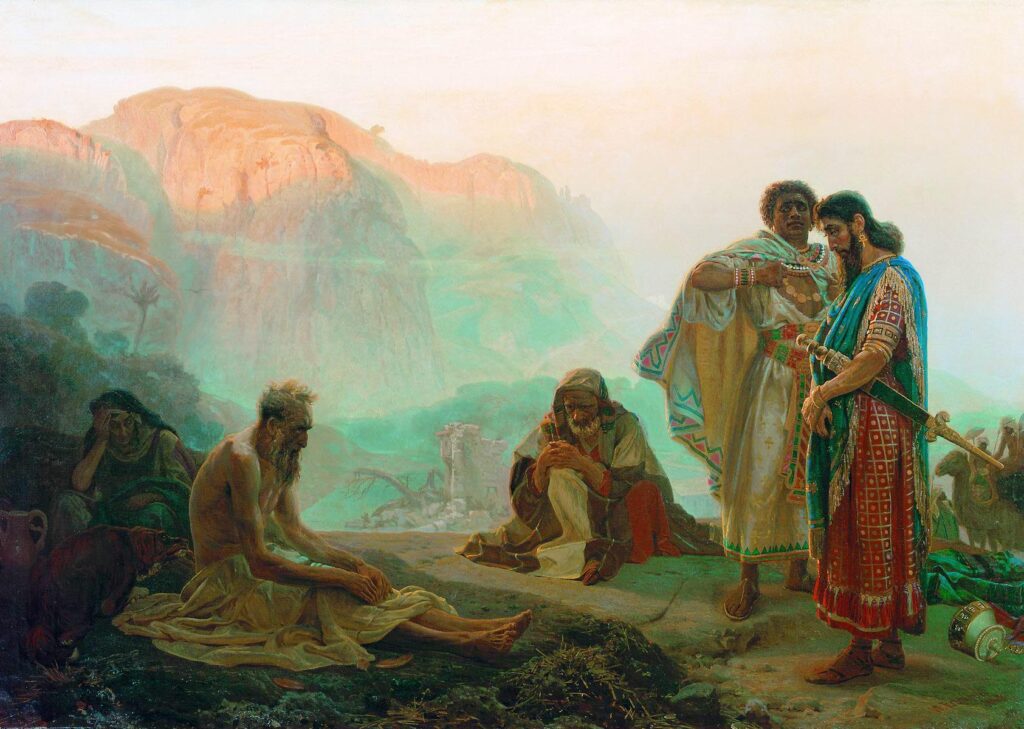

人間万事塞翁が馬(にんげんばんじさいおうがうま)とは、人生における幸不幸は予測しがたいということ。

しあわせが不幸に、不幸がしあわせにいつ転じるかわからないのだから、安易に喜んだり悲しんだりするべきではないというたとえでしたね。

昔、中国北方の塞(とりで)近くに住む占いの巧みな老人(塞翁)の馬が、胡の地方に逃げ、人々が気の毒がると、老人は「そのうちに福が来る」と言った。やがて、その馬は胡の駿馬を連れて戻ってきた。人々が祝うと、今度は「これは不幸の元になるだろう」と言った。すると胡の馬に乗った老人の息子は、落馬して足の骨を折ってしまった。人々がそれを見舞うと、老人は「これが幸福の基になるだろう」と言った。一年後、胡軍が攻め込んできて戦争となり若者たちはほとんどが戦死した。しかし足を折った老人の息子は、兵役を免れたため、戦死しなくて済んだという故事に基づく。単に「塞翁が馬」ともいう。人間は「じんかん」とも読み、「人類」ではなく「世間」を意味する。故事ことわざ辞典「人間万事塞翁が馬」

神様の時間?

ところで、「神様の時間」をご存知でしょうか?

いま欲しいことも、ずっと先になって手に入ったりチャンスが訪れたりすることです。

しあわせや幸運は、ねがえばみんなにやってくるのですが、その時期は、あなたがきめるわけではないのです。

中学時代に地理の先生の教えなのですが「みんな、ハワイ旅行いけたらうれしいよな!

よろこべ、ハワイは1年に数十センチずつ近づいている、そのうち、歩いてハワイ旅行できるようになる!」

と、教わりました。

ハワイに歩いていけるようになるのは何万年かかるのか、わすれましたが。。。

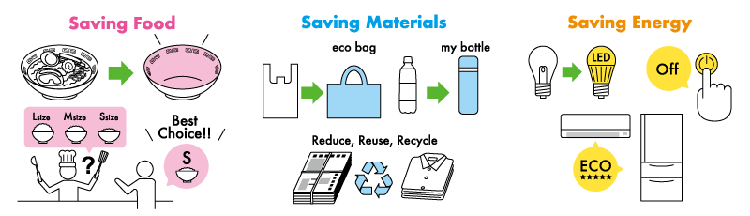

しあわせとは考え方でどうにでもなる?

しあわせを願うとき、病気が回復してしあわせになれますようにとか、成績が向上してしあわせになりますように、と願ってはいけません。

- 病気がつらいし、不治の病で余命宣告された→のこりの人生をひとのために使いたい

- 成績が悪いからカッコわるい、笑われる、つらい→明るく笑われる人生でもいいかも

- カッコ悪くて学校に行けない→学校にいかなくてもしあわせになれるはず

しあわせを信じる必要がある

しあわせを信じるとは「そのうちしあわせになれる」と願うことです。

しあわせを願うことは、しあわせを具体的に確認することでもあります。

たとえば、しあわせを願う、とは、

- いまは病気だけど、そのうち回復してしあわせになれる(ことを願う)

- いまは成績が悪いけど、そのうち成績があがって、将来しあわせになれる

- いまは人前に出られないけど、そのうちかっこよくなって結婚もして、しあわせになる

しかし、ここで注意!

- 病気が回復する→しあわせ

- 成績が上がる→しあわせ

- カッコよくなる→しあわせ

はたして、病気の回復や、成績向上、カッコいいことはしあわせなのでしょうか。

希望は『しあわせを願う』こと

病気の回復や、成績向上、カッコいいことは、しあわせに直結するかもしれませんが、それだけがしあわせの直行便だと考えるのはあさはかです。

むしろ、経由地については考えずに、しあわせになったすがただけをイメージしてください。

それが、あなたをしあわせに導く、希望の星になります。

それをめざして歩いていくといいです。

希望の星が存在する?

- ひとりひとりがまちのぞんでいること(しあわせは、みんなちがう!)

- いつ、幸運やチャンスが来るかはわからない

- 人生のそのときどきでしあわせの定義が変わる

どうしてかというと……、

しあわせにたどり着く方法は、あなたが思っている以上にダイナミックなのです。

たとえば、あこがれのハワイにたどり着くために、お金をためて飛行機に乗って、有給休暇をとって、ハワイに行くのではなくて。

歩いてハワイにたどり着く方法を考えるようなものです。

もう一度書きますが、

- 病気の人がしあわせになるのに、回復が必ずしも必要ではなく

- 青少年がしあわせになるために、かならず成績やかっこよさが必要でもない

です。

むしろ、病気の人がしあわせを感じる瞬間が「他人への奉仕」だったり、病室からみえるツタの枯れ葉だったりするものです(オー・ヘンリーの「最後の一葉」)。

あなたなりのしあわせが準備されていると信じ、また、あるときはそれを感じてくださいね。

人間万事塞翁が馬は聖書の幸せと近い

考えてもしあわせかはわからない、死ぬときにしあわせだったと感じることはできる、でした。

しあわせとは、ひとりひとりがまちのぞんでいることで、いつかは手に入ります。

そして、あなたに用意されたしあわせを信じ、たまには感じることが、しあわせへの希望の星になります。