先日、私の兄弟のひとり(誰とは言いませんが)に、「聖書でにわかに信じがたい記述って、なに?」と質問したところ、「復讐。これでもかっていうほどの復讐方法がかいてあるところ」という答えでした。そんなところ、あったかな?と思ったので記事にしてみました。

聖書に出てくる復讐

聖書を検索してみると5,6か所くらいしか出てきませんでした。

最初に出てきたのがこれ、

復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。わたしは主である。レビ記 19:18

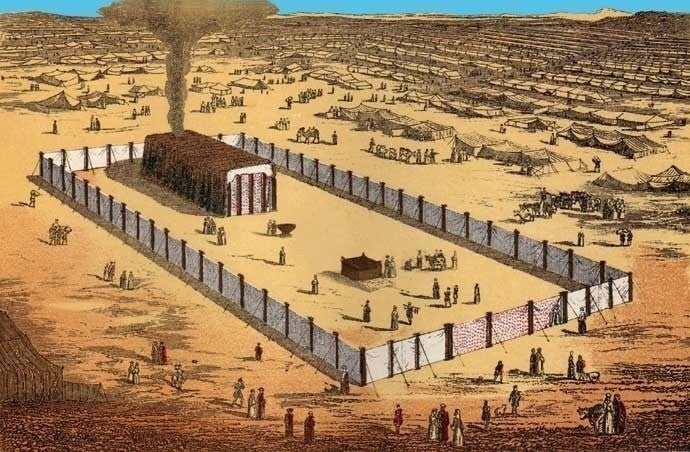

レビ記は旧約聖書の中でも重要なモーセ五書(創世記・出エジプト記・レビ記・民数記・申命記)のひとつです。

主に律法の細かい教えが書かれています(レビは祭祀職のことですから、祭祀についての取り決めが多く書かれているのかもしれません)。

この部分は私の兄弟がいやがるような内容ではないので、この箇所ではなさそうです。

ところが、このあとを少し読み進めると、

骨折には骨折を、目には目を、歯には歯をもって人に与えたと同じ傷害を受けねばならない。レビ記 24:20

この部分のことを「聖書なのに復讐の方法が書いてある、信じられない」と、私の兄弟のひとりが思っているのかなと思いました。

この箇所は、みなさんもよくご存じのように

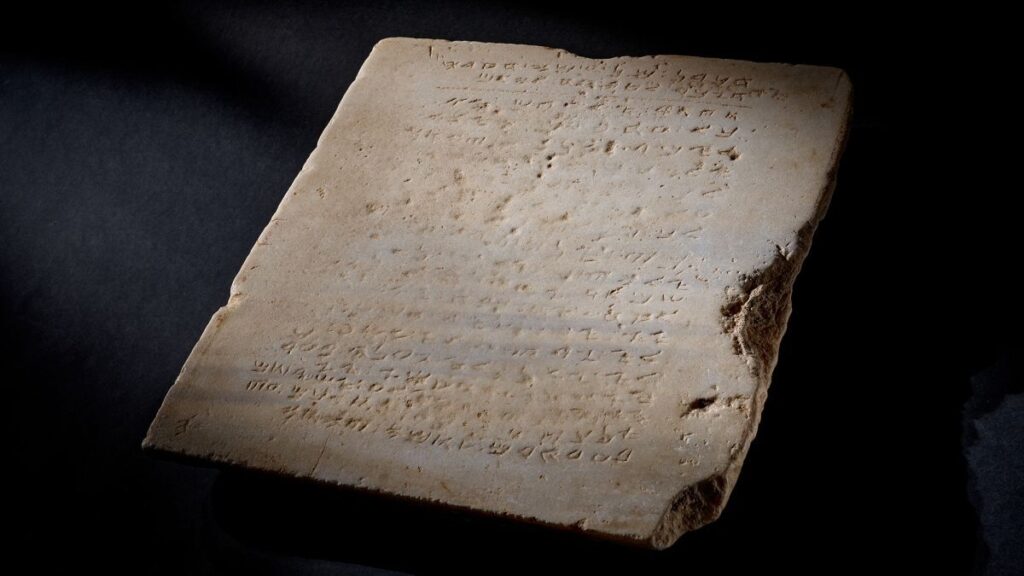

ハンムラビ法典

ハンムラビ王の作ったハンムラビ法典がもとになっているといわれています。

第 196 条 もし自由人がほかの自由人の目を損なったならば、彼は自らの目を損なわなければならない。

第 197 条 骨を折ったならば、彼は彼の骨を折らなければならない。

第 200 条 歯を損なったならば、彼は自らの歯を損なわなければならない。

ハンムラビ法典より

現代では同害復讐法とよばれていて、とても野蛮なようにみえますが、その心は、

復讐では、それ以上の被害を与えてはいけない

という意味が込められています。

本当はもっと懲らしめてやりたいけど、命まで奪ってはいけない、のような意味ですね。

これが今から4千年前くらいにできた法律でした(ハンムラビ王の没年は紀元前1750年)。

ハンムラビ法典ができた背景

このハンムラビ法典は、敵意から生じる負の連鎖を止める必要があったのだろうと思います。

また、当時の身分制度で被害者や加害者の身分によって不平等に裁かれていた弊害を改める意味もあったかもしれません。

なので、申命記にもこのような記載がありました。

あなたは憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足を報いなければならない。申命記 19:21

これはユダヤ人同士のいざこざに対してモーセが決めたことです。

奴隷の場合は別の記載もあります。

もし、自分の男奴隷あるいは女奴隷の歯を折った場合、その歯の償いとして、その者を自由に去らせねばならない。出エジプト記 21:27

奴隷を自由の身にしてあげるくらい、弱い相手を擁護する法律だったのかなと思います。

ハンムラビ王は旧約聖書に登場している?

ハンムラビ王はバビロン(第一次バビロン王朝)6代目の王です。

その当時はメソポタミア地方の大国アッシリアやラルサなどに挟まれた小さな国でした。

バビロンはそのアッシリアと同盟を結ぶことで力をつけ、最後はアッシリアも征服してメソポタミア地方を統一しました(バビロニア)。

そのような群雄割拠の時代だったのですが、

アモリ人

バビロニアは古くからアモリ人の土地でした。

アモリ人は旧約聖書にもイスラエルの敵の立ち位置でところどころ登場します。

イスラエルは、アモリ人の王シホンに使者を遣わして、次のように言った。「あなたの領内を通過させてください。道をそれて畑やぶどう畑に入ったり、井戸の水を飲んだりしません。あなたの国境を越えるまで『王の道』を通ります。」民数記 21:21

ちなみに、このあとどうなったかというと、

アモリ人の王シホンは、イスラエルが自分の領内を通過することを許可しませんでした。

彼は全軍を召集しイスラエルを迎え撃ったのですが敗れました。

そのあと、イスラエルは、アモリ人の町を占領してそこに住むようになったようです。

なので、イスラエル人よりも古くからその土地にいた人たちだったのです。

そして面白いことに、

ハンムラビ王はバベルの塔を建てた人かも?

聖書の最初にある「創世記」。そこにノアの方舟(はこぶね)の話が書かれています。

ノアの一家は方舟にのって助かるのですが、そのなかのひとり、ノアの子どもにハムという人がいます。

ノアの息子、セム、ハム、ヤフェトの系図は次のとおりである。洪水の後、彼らに息子が生まれた。 創世記 10:1

このハムの子孫にニムロドという人がいます(ハムの孫)。クシュというのはハムの子どもです。

クシュにはまた、ニムロドが生まれた。ニムロドは地上で最初の勇士となった。 創世記 10:8

このニムロドはノアの子どもハムの孫にあたりますが(ノアのひ孫というわけです)、ニムロド王がバベルの塔の建設者といわれています。

このニムロド王はハンムラビ王のことではないかという説もあるそうです。

※ハンムラビ(=偉大なるハム、の意味)

ところで、

私の家族から学ぶ復讐の意味

そういえば、小学1年生頃に復讐は無意味だと気づいた出来事がありました。

当時、わたしと兄は毎週土曜日の午後に書道教室へ行っていました。

この年代の子どもが書道をするとどういうことになるか、皆さんは想像がつくかもしれません。

先生がお手本を書いて、その通りになぞって練習するのですが、3枚書いたら退屈になるものです。

2歳年上の兄がまず、ちょっかいをだしてきました。

墨がたっぷりついた筆で、弟の私に落書きしてきます。

手に落書きされた私は、すぐに仕返しをして兄の手に墨を塗りつけます。

それに怒った兄が、顔に墨を塗ってきました。

私もすぐに反撃し、……。

この出来事のあと、書道教室へは出入り禁止になってしまいました。

このとき学んだことが2つあります。

- オユトセッケン

墨は「オユトセッケン」を使うとよく落ちると聞いたのですが、お湯と石鹸のことでした。 - 墨で汚れたセーターは母が洗うことになる

顔とか腕の墨は自分で洗えますが、いたずらの被害者が当事者以外にもいる、だから仕返しはよくないと思いました(優等生な私?)。

新約聖書にある復讐

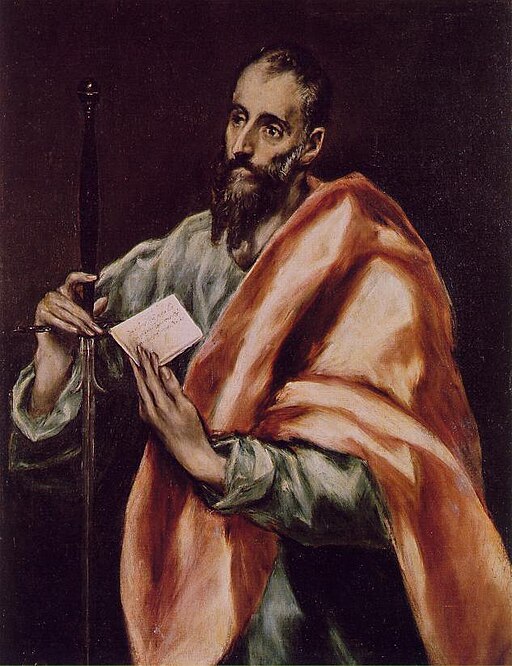

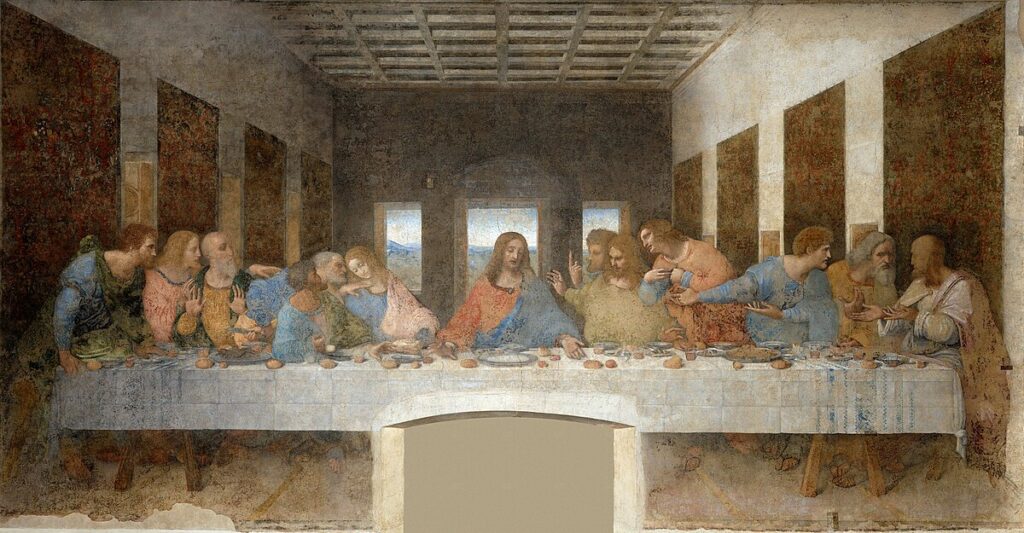

話をもどして、新約聖書にある復讐です。

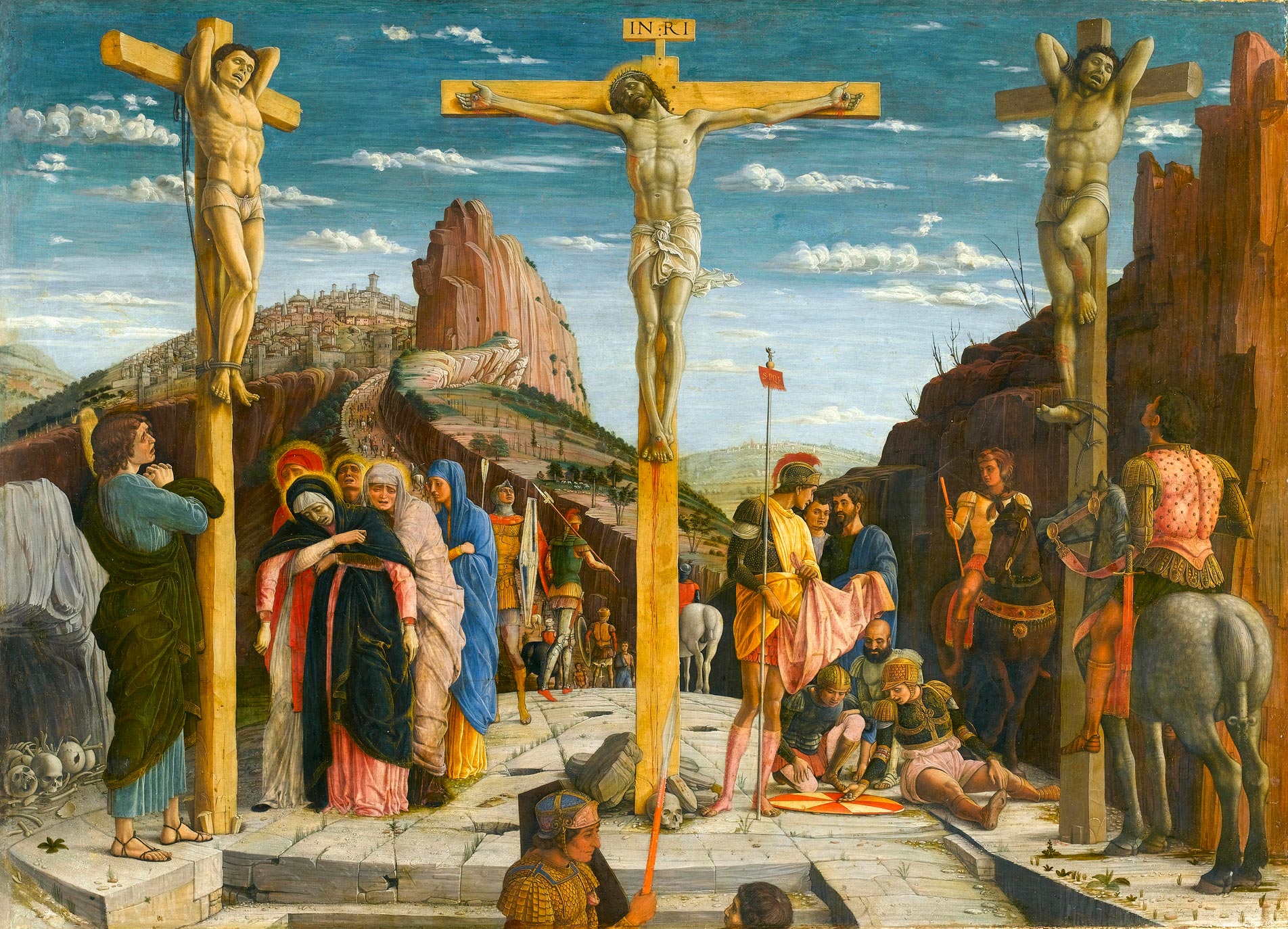

十字架を通して、両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。 エフェソの信徒への手紙 2:16

新約聖書に、敵意については書かれていますが、復讐の方法については書かれていませんでした。

ここに旧約(神との古い約束)と新約(イエス様による新しい約束)の違いがあるような気がしています。

旧約は「ここまでなら復讐していいかもよ」という限度が書いてありますが、新約には「敵意はキリストが十字架で取り去ったのだ」という……。

ここの、意味は飛躍しすぎてわかりにくいですね。どうして十字架なのか、どうして平和になるのか?どうしてなのでしょう?

まずは、敵意が取り去られたことについて。どうやって?

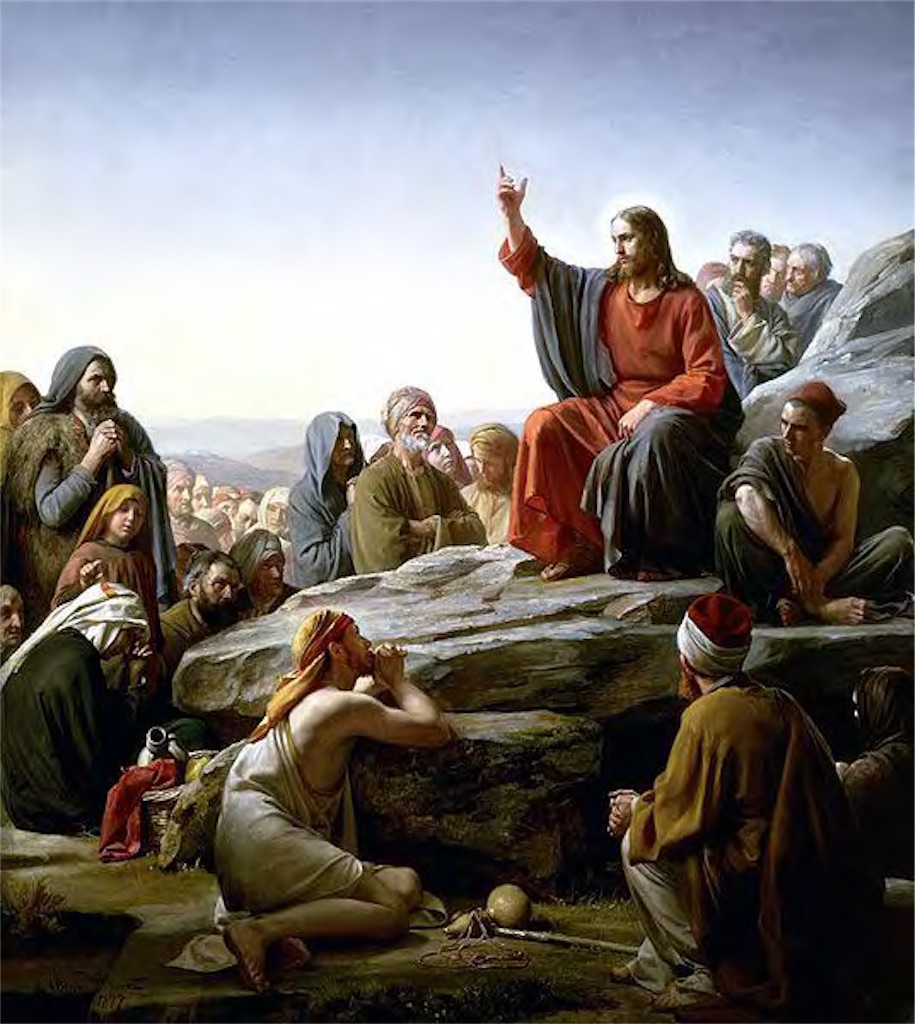

例えば、イエス様はIQ200以上の才能があったとして

たとえば、イエス様にIQ200以上の才能があった(※私の個人的な想像です)として、

- こうするとこうなる、ということが簡単に想像できる才能があった

- さらに、神様からのインスピレーションもあった(予知能力のような)

- さらに、テレポーテーションやテレパシー、癒しのたまものも持っていた

こんなおかただったから、たくさんのひとたちがついていったのかもしれません。

そして、昔からの教えに対しては、

「あなたがたも聞いているとおり、『目には目を、歯には歯を』と命じられている。しかし、わたしは言っておく。悪人に手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。 マタイによる福音書 5:38

もっといい方法があるといっているように思えます。

「目には目を、歯には歯を」と命じられているが、と、前置きがあります。

「目には目を、歯には歯を」というのは「命じられていること」のようです。

命じられたからいやいややるのではなくて、こうするといいのじゃないかな、もっと世の中が良くなるはずだよ、と教えているのがイエス様のことばなのかなと思いました。

こう考えると、イエス様の言っている言葉も、まんざら嘘じゃないな、しんじてもいいかな、と思えませんか?

それだから、イエス様の生きざまをつづった新約聖書の中でも、

※:長くなったので続きはこのあとで。